张玉娥(右一)和同学故地重游。

张玉娥展示父亲制作的发卡。

在剪股街一家首饰店,银匠用喷枪给金镯子淬火。

百余年前,南寨曾是以航运兴城的周家口古镇的核心商圈,也是古老周家口经济文化地标。百余年后,随着周口再次实现沙颍河航运通江达海而被定位为国家区域中心港口城市和中原港城,曾经没落的南寨,被市委、市政府推动的南寨历史文化街区建设和名城建设而唤醒。

唤醒古镇记忆、丰富港城文旅产业、赓续港城血脉,是当前周口建设历史文化名城的重要一环。如今,南寨历史文化街区一期工程接近尾声,周口古色古香的韵味越来越浓。

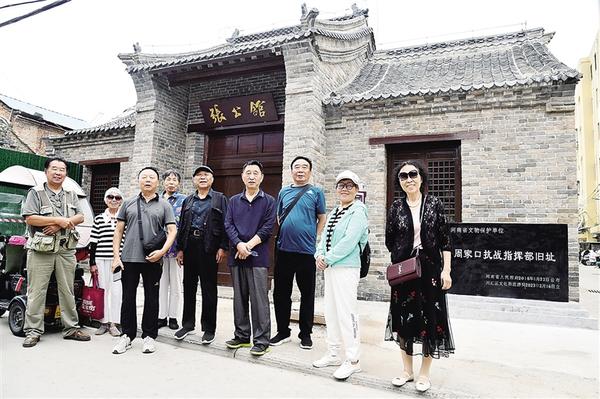

“张公馆的牌匾挂上了,我仿佛又回到了童年!”中秋节前夕,在新街长大的张银匠家二丫头张玉娥和老一中(当时的叫法)毕业的同学故地重游,站在修葺一新的张公馆门前,开心得像个孩子。

“以前我家就住在那里!”张玉娥指着新街张公馆南面一带说,现在房子早已不在了。张玉娥出生于1954年,父亲名叫张文田,是新街有名的银匠,原籍临颍县。她说,父亲12岁时由于家里穷,为了有口饭吃,来到周口,先在一家面条铺当杂工,后被人介绍到剪股街的“老天宝”首饰店当学徒,打制银器。在“老天宝”首饰店当学徒期间,张文田学会了将金、银、铜、铁、锡等金属打制成首饰的技艺。张文田手艺精湛,人也勤快,不仅制作的饰件造型精美,还会做一手好饭菜,便有人做媒,娶了新街“徐记木匠铺”老板的千金,就是张玉娥的母亲。

张玉娥说,父母成家后没房住,就暂住在姥爷家。新中国成立后,张玉娥母亲体弱多病,父亲也失业了,生活困难。在政府的支持下,张文田做起白铁加工生意,日子没有那么紧巴了,于是就用做生意挣来的麦子换了地主李二少在新街南头路东的3间门面房居住,有了自己的家。

“我们家的3间大瓦房,栅栏门,高台阶、高门槛,小灰瓦覆顶,很是气派。”张玉娥自豪地说。在新家里,母亲又生下了3个弟弟。为养家糊口,张文田看到别人接私活、悄悄干起金银首饰加工生意,也偷偷地接起私活来。张玉娥说,父亲加工金银器物,在砧子上用小锤轻敲金银坯子,多少年来,那回荡在屋子里清脆的叮当声,是她童年最喜欢听的“音乐”。

张玉娥在文化路小学(当时的叫法)上完小学,又在西大坑旁边的老一中读完初中、高中,后来作为知青下放到黄泛区农场。由于她新街的家是地主的家产,政府赔偿给她家171.2元后将其收归国有,但仍租给他们居住。

张玉娥说,因为父亲有一手好手艺,被政府招工,安排到水利部门工作。父亲有了正式工作后,他们就告别老屋,搬进单位家属院,开启了新生活。

张玉娥说,她从小在新街长大,这里的一草一木、一砖一瓦都留在记忆里,这里有她和姐姐、弟弟及伙伴们童年的身影和欢乐。

70年,物非人非,张玉娥家的老房子早已不在。如今,在南寨历史文化街区建设中,她看到新街正陆续恢复以前的模样。(记者 梁照曾 文/图)