《收姜维》剧照,摄于1984年。

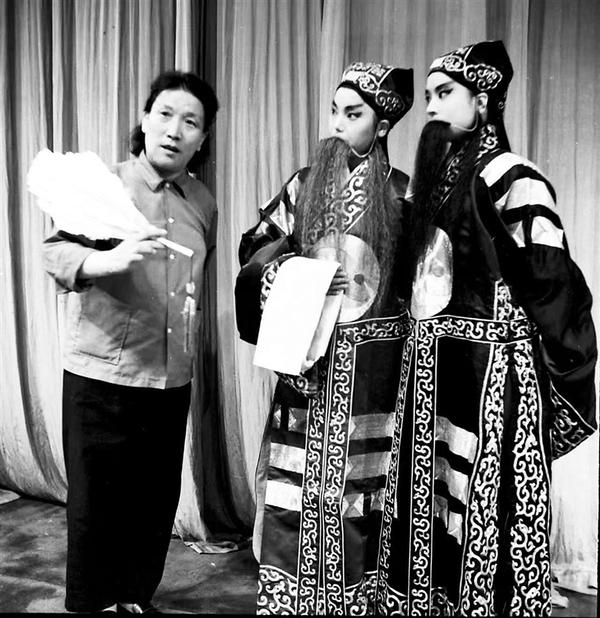

申凤梅为小演员做示范,摄于1979年。

我与申凤梅先生相识于南阳焦枝铁路工地,那是1969年秋。那时,我在工地劳动锻炼,她随剧团到工地慰问,我们境遇相同,一见如故。她年长我10岁,是我最尊重的大姐,也是我在工地最要好的朋友。除了劳动,我兼顾摄影工作,为申凤梅拍了许多照片,既有演出照片,又有劳动生活照片。每演一出新戏,我和我爱人魏素梅(她当时也是周口地区群众艺术馆专职摄影人)都要为剧团拍摄整套剧照。

1979年,对越自卫反击战结束后,越调剧团到南阳慰问参战部队,我随团采访。在医院病房里,申凤梅为受伤的英雄演唱《杨门女将》,她用穿云裂帛的唱腔唱出了百岁老人在国家需要的时候挺身而出,带领全家女将奔赴疆场、保家卫国的忠勇。观看演出的英雄们头缠绷带、手扶双拐,凝神静听。演员和观众心心相连、情感交融,让我感动,我按动快门的手不停颤抖,心脏剧烈跳动。那个场景让我终生难忘。

那些年,申凤梅由于超负荷工作,劳累过度,身体每况愈下。1981年,她创演新剧《舌战群儒》,我们去拍摄剧照。我提前半个小时到了后台,申凤梅已经化好妆,躺在大板箱上输液,半闭双眼强打精神和我说话。我看她神情憔悴,似乎难以支撑。没想到前台鼓点一起,她果断拔掉针头,健步走向舞台中央。观众根本看不出也想不到台上光彩照人、足智多谋的“诸葛亮”当时竟身患多种疾病。演出结束后,她继续输液。输液结束已是午夜,我们开始剧照的拍摄工作。先拍群演场景,再拍主要演员,最后拍“诸葛亮”的近景和特写,直到天亮才拍摄完毕。申凤梅用超强的意志力坚持到最后,将工作圆满完成。

1984年,申凤梅率领剧团在许昌演出《收姜维》,我们跟去拍摄。演出结束,大幕还没合拢的那一瞬,她突然晕倒,被紧急送往医院。第二天我们去医院看她,劝她好好休息,她却说:“我要回去演出,我宁愿死在舞台上,也不想躺在病床上。”她塑造了诸葛亮的生动形象,也真正做到了“鞠躬尽瘁,死而后已”。

申凤梅和我爱人都患有糖尿病,工作之余,她们会交流养生食疗方法。我和爱人邀请她来我家吃芝麻叶绿豆面条,我们也去她那里吃她亲手做的榆钱窝窝头和锅贴饼子,吃饭时还探讨人物造型、舞台场景和灯光效果。

申凤梅是聚光灯下一代越调大师,我们是普通的工作人员,但在她那里,大师和大众之间没有半点不可逾越的距离。

时光来到瞬息万变的今天,大师和艺术家云集,像申凤梅那样天才与刻苦、光环与朴实集于一身的表演艺术家则显得难得。年轻的演员朋友,如果你踏上越调艺术的舞台,如果你对申凤梅多一些了解,你就会知道,她是一棵大树的根、一条大河的源头。她不仅开创了越调艺术的新纪元,更为这门传统艺术注入了永恒的生命力。申凤梅先生的艺术精神,正是越调艺术薪火相传、生生不息的根本所在。

中国文化博大精深,但也层次分明。最初流行于民间的地方戏曲之所以能广为流传并登上大雅之堂,背后必定凝聚着许多人呕心沥血的付出。申凤梅用她一生的努力和追求,甚至以生命为代价,将“三国”故事搬上越调舞台,塑造了诸葛亮从青年到晚年一系列的生动形象,让越调走进北京、走进中南海、走进怀仁堂,且多次得到国家领导人的赞赏,大大提升了越调的美学品位和文化层次,成为可以忧患于中、泣歌于外的艺术形式,在中国戏曲舞台上大放异彩。申凤梅演出的节目又具有广泛的群众性。上世纪七八十年代,豫东大地广泛流传“要吃还是芝麻叶面条,要穿还是老粗布棉袄,要听还是大梅的越调”这句话,她的经典唱段“四千岁你莫要羞愧难当……”本地很多人都会哼唱。1995年夏,申凤梅与世长辞,为她送行那天,成千上万普通群众自发在道路两旁排起了长队。广大群众为一个演员流泪,我一生就见过这一次。

申凤梅先生已离开我们30年,这些拍摄于上世纪60年代末至90年代初的照片,如同时间长河中凝固的记忆:她仍在舞台中央潇洒吟唱,那把羽扇仍在轻轻摇动……这些照片,既是她舞台生涯的夺目瞬间,又是一个时代的舞台审美印记。(葛庆亚 文/图)